【乌鲁木齐晚报】17个奖项!高新区(新市区)在自治区第六届专利奖评选中荣获佳绩

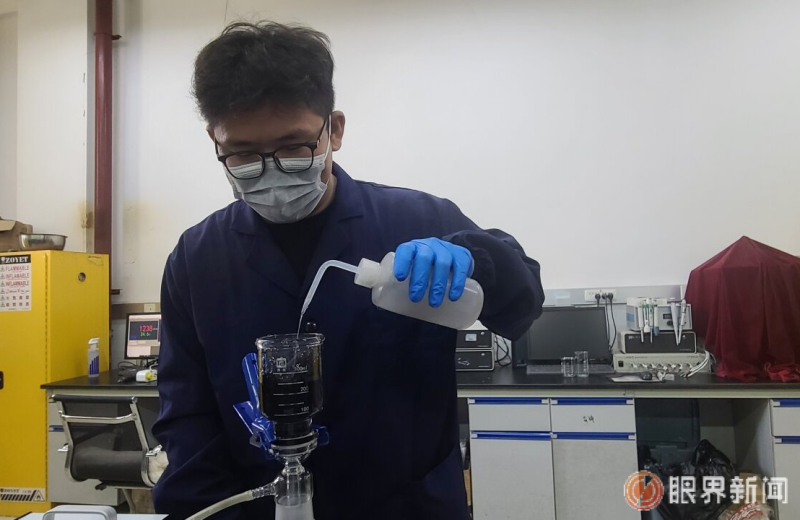

9月9日,在中国科学院新疆理化技术研究所,工作人员正对酸洗之后的碳进行除酸处理。除酸之后,这些通过棉秆、秸秆转化的碳材料将用于储能、环保等领域。

在近日公布的2025年第六届新疆维吾尔自治区专利奖评选结果中,中国科学院新疆理化技术研究所的《室温催化降解多种有机物的炭基复合材料的制备方法及测试装置》获得二等奖。在此次评选中,该所共荣获特等奖1项、一等奖1项、二等奖2项,涉及生物医药、新材料等领域。

9月9日,在中国科学院新疆理化技术研究所,工作人员正对酸洗之后的碳进行除酸处理。记者牟敏摄

包含中国科学院新疆理化技术研究所的4项获奖专利在内,高新区(新市区)的企业、院所共斩获17个奖项,其中包括特等奖1项、一等奖3项、二等奖5项、三等奖8项以及外观设计奖1项,获奖总数占全疆奖项的34%。

中国科学院新疆理化技术研究所通过打通“高质量创造—高标准保护—高效益成果转化”体系全链条,加强与国内外优势产学研合作,构建开放式创新和以成果转化为导向的知识产权全过程管理。截至目前,该所申请授权专利912件,其中发明专利879件(占比96%),发明专利授权有效维持量508件,并获批国家技术转移示范机构和自治区技术转移机构。

中国科学院新疆理化技术研究所研究员殷娇介绍,《室温催化降解多种有机物的炭基复合材料的制备方法及测试装置》能将新疆大量棉秆等生物质通过热解气化技术,转化成高附加值的碳材料、绿色热能等,实现产品的高值低碳利用。所转化的碳材料已在储能、环保等领域得到广泛应用,包括空气水体净化、电池储能等。

德蓝水技术股份有限公司是一家专注于水处理技术研发、产品生产、系统集成及运营服务的高新技术企业。此次,该公司在自治区第六届专利奖评选中荣获三等奖。目前,该公司正在实施多项专利,重点推动转化的是针对粘胶纤维行业的“废水变宝”工艺技术装备。

公司副总经理许白羽介绍,该装备能将工业产生的芒硝水转化为低浓度的酸和碱,实现废弃资源的变废为宝和资源化利用,最终转化为经济效益。目前,该装备已在两家企业进行中试。根据中试结果,以粘胶纤维行业为例,若年处理五万吨废盐,可产生2.66万吨硫酸和2.8万吨氢氧化钠,新增产值近1亿元。

德蓝水技术股份有限公司根据经营计划,加大技术研发投入和市场拓展力度,推动核心产品持续迭代升级,拓展产品应用场景,不断提升专利申请质量与数量。

“目前我们在申请的专利有400多项,已经授权的专利有106项。”许白羽说,正在转化的专利包括工艺技术、装备和产品等多个类型。近两年,公司主要专利成果转化带来的效益达4000至5000万元。

近年来,高新区(新市区)持续开展知识产权保护促进和发展工作,不断优化服务模式。在落地知识产权服务业集聚区、商标品牌指导站、自贸试验区乌鲁木齐片区知识产权维权援助工作站的基础上,立足高新、服务全市、辐射全疆,健全知识产权全链条运营服务平台。截至目前,高新区(新市区)授权有效发明专利总量达2124件,较去年同期增长145件,占全市的34.9%;拥有10年以上高价值专利72件,占全市的51%。

高新区(新市区)市场监督管理局党组成员、副局长刘君红说,高新区(新市区)将继续深化知识产权领域改革创新,完善知识产权公共服务体系,加强对企业的精准指导和服务供给,推动知识产权与实体经济深度融合,努力营造更优的创新环境和营商环境,为经济社会高质量发展提供坚实支撑。