新疆理化所用于电催化CO2制乙醇的玄武岩纤维织物增强铜基催化剂开发方面取得新进展

目前,将二氧化碳(CO2)电化学还原转化为高附加值多碳产物(C2+),尤其是液态乙醇(一种有价值的化学品和燃料),是实现国家碳中和目标和可持续能源转换的最有前途的策略之一。尽管铜(Cu)仍然是电催化CO2生成C2+ 产物的最有效和典型的电催化剂,但其密度高、机械强度不足、耐腐蚀性差等固有缺陷,以及难以实现它们对C2+ 产物乙醇的高选择性和长期稳定性,亟需开发高选择性和活性的催化剂。针对这些关键问题, 玄武岩纤维织物(BFF),是以天然玄武岩Rock为原料,经过破碎、清洗、高温熔融、拉丝、络纱等工序制成的新型非金属高性能纤维材料。BFF不仅具备低密度、卓越机械韧性、耐高温、优异化学惰性和天然耐腐蚀性等综合优势,还因其在新疆地区的丰富储量而具有易获取和生产过程环保等特点,广泛应用于航空航天、能源、环保滤料等领域。

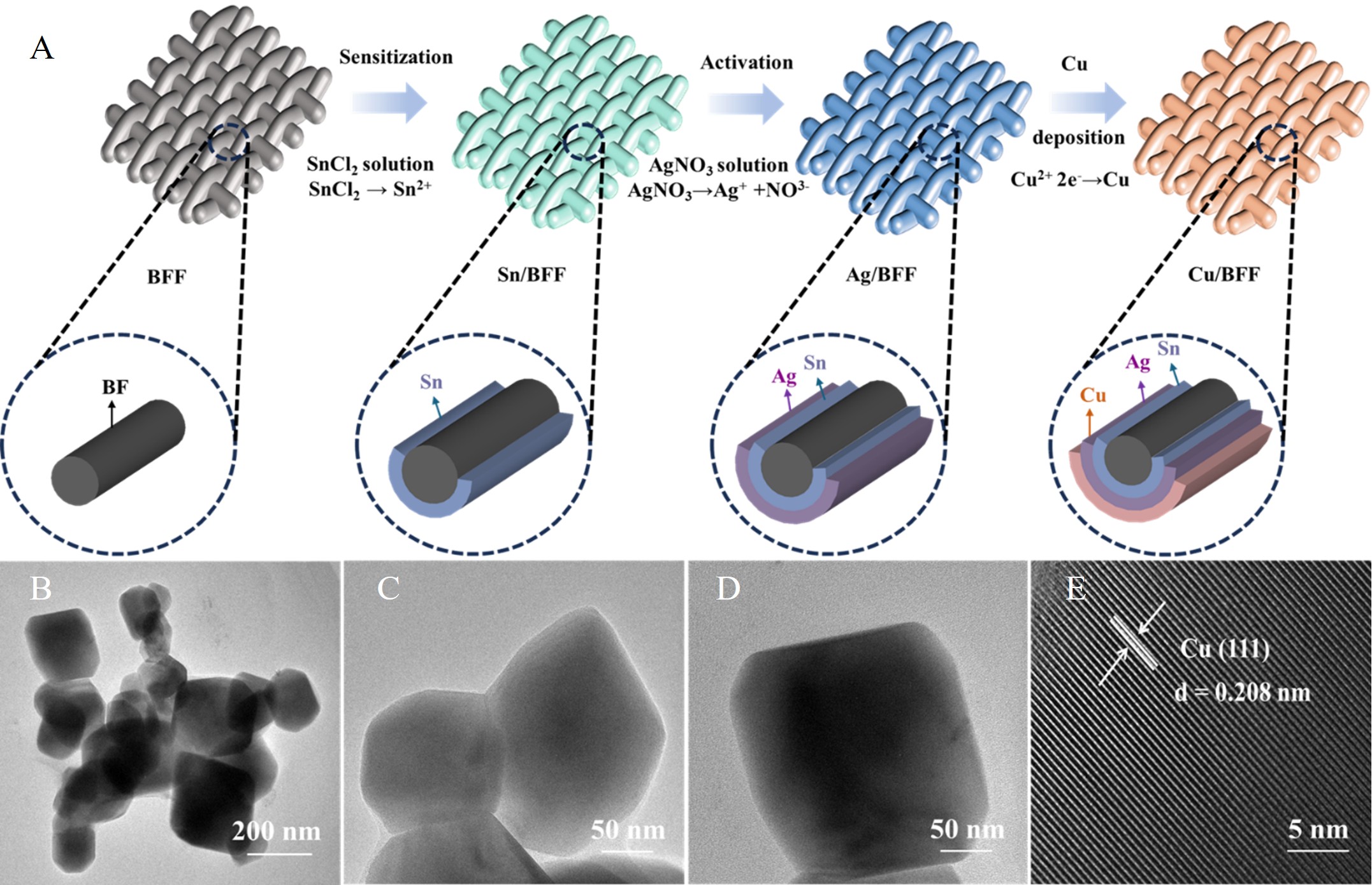

鉴于此,中国科学院新疆理化技术研究所分离材料与技术团队采用以BFF作为催化剂的载体,通过一种高效简便的化学镀铜工艺,成功研制了一种新型BFF增强铜基催化剂材料。该方法实现了铜的均匀沉积,载铜量高达96.79 wt.%。实验结果表明,该催化剂表现出优异的物化特性,例如,密度(3.08±0.4 g/cm3)较纯铜(8.96 g/cm3)大幅降低,机械性能显著增强(经向断裂力3308±25 N,纬向665±20 N),并具有优异导电性(反应前4.81×105 S/m,反应后仅微降至4.58×105 S/m)。

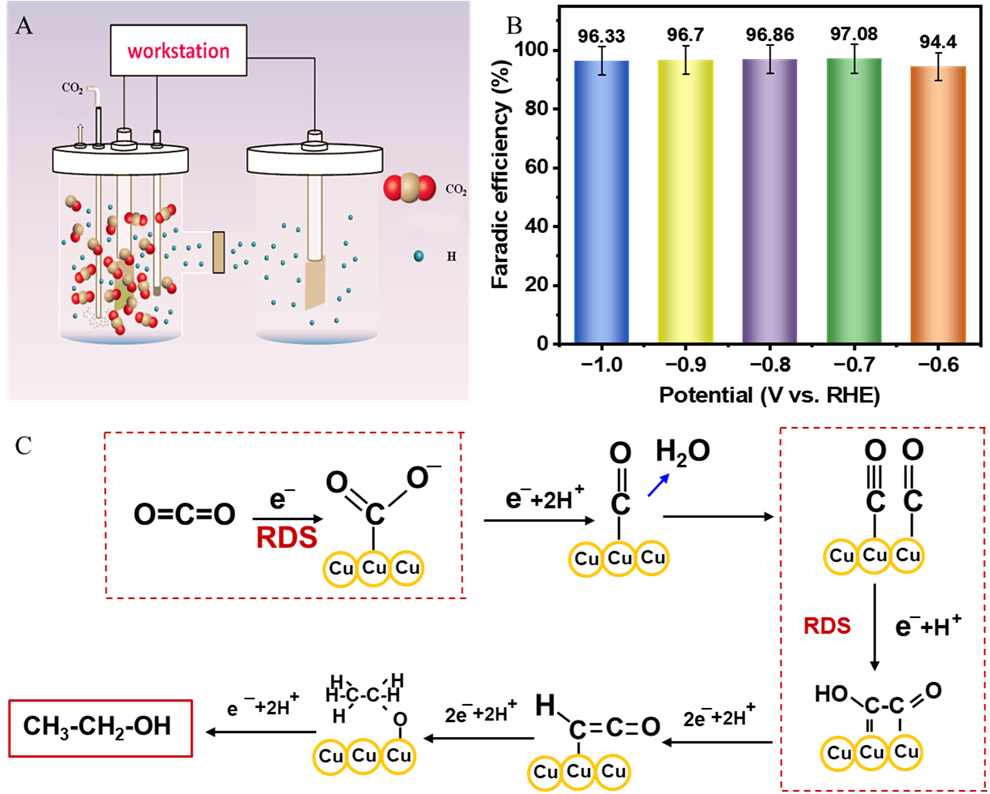

本研究采用三电极体系进行测试,在以CO2饱和的KHCO3(0.1-2.0 M)为电解液,该催化剂在常规H-型电解池中于-0.8 V(vs. RHE)电位下可实现了25.93 mA/c㎡的电流密度,乙醇生产法拉第效率(FE)高达97.01%。反应机理分析显示,催化剂虽主要遵循12电子转移的乙醇合成路径,但仍存在微量竞争反应:2电子CO生成(0.42%FE)、8电子CH4生成(0.43%FE)以及2电子析氢反应(2.14% FE)。这种对乙醇路径的高选择性源于材料表面特性的精准调控与反应条件的优化。值得注意的是,当电解液浓度提升至1.5 M KHCO3时,该催化性能实现高的电流密度184.51 mA/c㎡,乙醇FE攀升至98.02%,这是目前国内外已报道的将CO2电还原(CO2RR)为乙醇的最佳结果。

此外,该BFF基催化剂展现出卓越的运行稳定性:在0.1 M和1.5 M KHCO3电解液中连续电解100小时后,电流密度分别保持初始值的98.8%(0.1 M KHCO3)和99.6%(1.5 M KHCO3)。这种稳定性归功于BFF载体固有的高强度与耐腐蚀性,有效维持了铜催化结构的完整性与活性。总结,这项工作不仅确立了BFF(特别是新疆地区丰富的玄武岩资源)作为新型多功能可扩展载体材料的地位,更为设计在工业应用中保持长期稳定性的铜基催化剂提供了新的策略,同时展现了玄武岩纤维在能源转化领域的广阔应用前景,在推动可持续化学与气候变化应对方面具有重要价值。

相关研究成果近期发表在国际顶尖期刊《Energy》上,中国科学院新疆理化技术研究所分离材料与技术团队助理研究员PARKASHANAND为第一作者,阿卜杜克热木·喀迪尔研究员和马鹏程研究员为共同通讯作者。该研究得到了新疆维吾尔自治区天池博士计划、新疆维吾尔自治区自然科学基金、新疆维吾尔自治区天山英才人才培养计划、中国科学院“西部之光”项目等项目的资助。

图1. 铜沉积BFF催化剂的制备与结构表征(A:铜沉积BFF制备过程示意图;B-D:透射电子显微镜图像;E:铜沉积BFF的高分辨透射电子显微镜图像,展示铜层的晶格结构)。

图2. BFF基催化剂的电催化CO2还原反应(eCO2RR)性能(A:实验所用eCO2RR装置示意图;B:在-0.6 V至-1.0 V电位范围内,C2H5OH产物的法拉第效率(FE);C:铜沉积BFF表面eCO2RR生成C2H5OH的 proposed 反应途径)。