新疆理化所在驱虫斑鸠菊治疗白癜风研究方面取得系统性进展

白癜风是一种常见的自身免疫性皮肤疾病,对患者的生活质量造成显著负面影响和严重心理问题。目前,由于对白癜风发病机制的认识尚不充分,临床治疗手段较为有限,探索更有效的治疗方法成为当前研究的热点。驱虫斑鸠菊在传统维医理论体系中用于促进色素沉着、调节体液平衡、燥湿消肿,广泛用于治疗白癜风。以驱虫斑鸠菊为主单味药材的驱虫斑鸠菊注射液、驱白巴布期片、复方卡力孜然酊等国家准字药虽在临床上疗效显著,但其物质基础和作用机制阐释尚不充分。

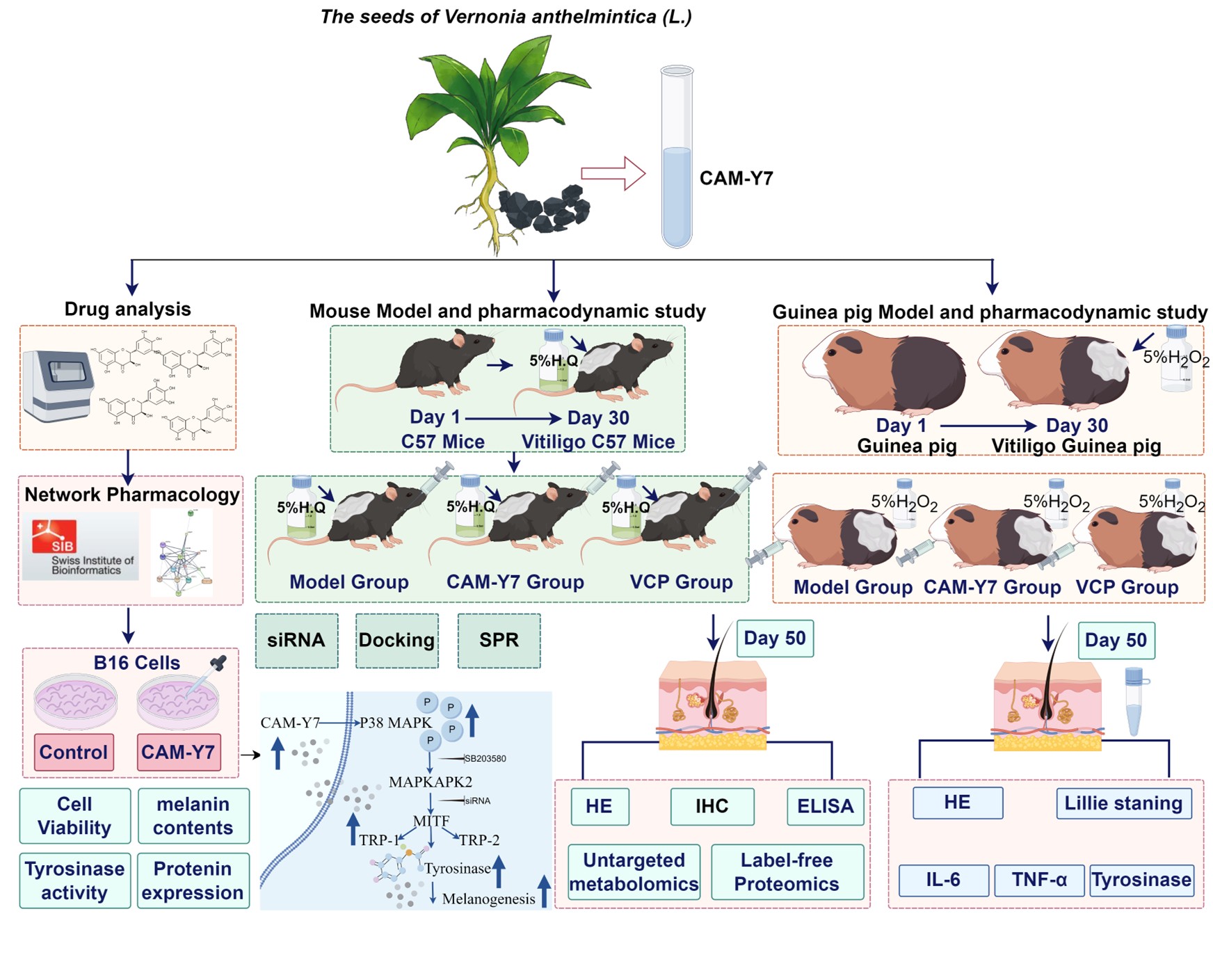

为解决这一难题,继而明确驱虫斑鸠菊治疗白癜风的药效物质基础,新疆理化所阿吉艾克拜尔·艾萨研究团队通过多种色谱技术进行定向分离与活性筛选,鉴定出倍半萜类、咖啡酰基奎宁酸类和黄酮类为其关键活性成分,并成功制备出以这三类成分为主、标准化含量达55%的有效组分CAM-Y7(其中倍半萜占32%,有机酸占20.9%)。在两种白癜风动物模型中,该组分能显著促进皮肤和毛发色素恢复,增加含黑色素毛囊及表皮基底层黑色素细胞数量。研究证实其通过提升酪氨酸酶活性、抑制炎症因子(IL-6、TNF-α)与氧化应激等多途径协同发挥治疗作用。分子机制研究证实,P38/MAPKAPK2信号轴被证实为核心通路。驱虫斑鸠菊有效组分通过激活MAPK信号通路(关键靶点为MAPKAPK2),并重编程苯丙氨酸、酪氨酸等黑色素合成关键氨基酸的代谢,从多层面协同促进色素的生成。此外,研究首次明确斑鸠菊大苦素(Vernodalin)是驱虫斑鸠菊的关键成分。化学成分分析显示,斑鸠菊大苦素在驱虫斑鸠菊有效组分中的含量高达17.76%,具备作为质量标志物的潜力。通过分子对接、表面等离子共振(SPR)及细胞热转移实验(CETSA)等多种技术验证斑鸠菊大苦素能以低结合能(-1.22 kcal/mol)和高亲和力(KD = 1.3 μM)与酪氨酸酶结合,并显著增强该酶的热稳定性。活性研究显示,低浓度斑鸠菊大苦素提升酪氨酸酶活性和黑色素含量效果远超阳性药,初步推断,斑鸠菊大苦素在驱动黑色素合成中发挥核心作用,是驱虫斑鸠菊有效组分的关键物质基础。研究成果进一步阐明了驱虫斑鸠菊治疗白癜风的作用机制,为临床用药提供了一定的科学依据。

相关成果以Investigating the effects and mechanisms of Vernonia anthelmintica (L.) willd.,seed extracts on melanogenesis and vitiligo treatment based on multi-omics and network pharmacology为题发表于《民族药杂志》Journal of Ethnopharmacology。新疆医科大学/中国科学院新疆理化技术研究所阿吉艾克拜尔·艾萨研究员为通讯作者,中国科学院新疆理化技术研究所臧登助理研究员为第一作者。该工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、新疆维吾尔自治区自然科学基金等项目的资助。

图 驱虫斑鸠菊有效组分治疗白癜风作用机制及物质基础