日盲紫外双折射晶体研究取得进展

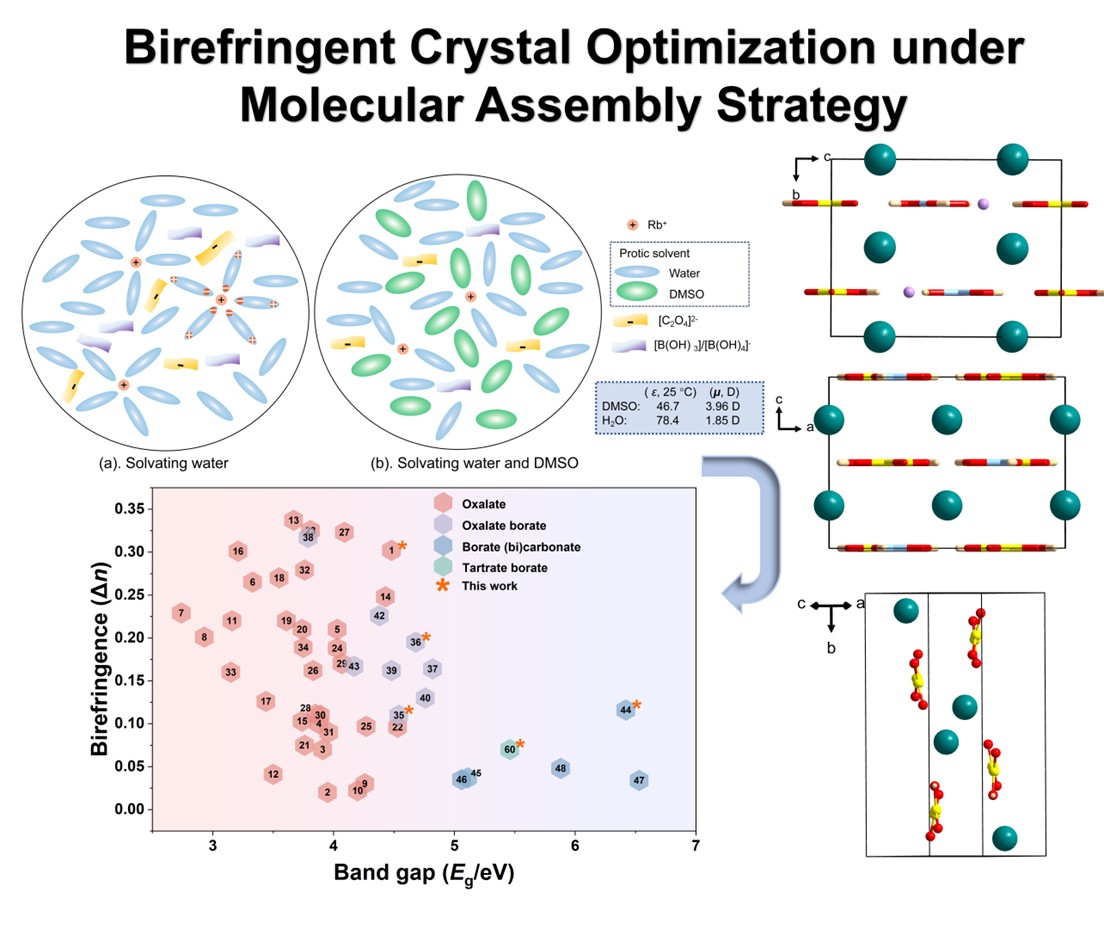

近日,中国科学院新疆理化技术研究所晶体材料研究中心在日盲紫外双折射晶体研究方面取得进展。科研团队创新性地提出了三种分子组装策略,通过精准调控功能基元的排列方式,成功设计并合成了九种新型双折射晶体,其中RbHC2O4、Rb2C2O4·B(OH)3 和 Rb2HCO3F·B(OH)3 表现出优异的综合性能,为日盲紫外偏振光学器件的开发提供了新材料体系。

双折射晶体是激光调制、偏振成像和光学通信等领域的关键材料。如果双折射晶体的输出波长位于日盲紫外区域(波长 < 280 nm),则具有背景干扰低的优势,在通信与探测等领域将具有更好的应用优势。然而,传统商用双折射晶体如MgF2、CaCO3和α-BaB2O4等,在日盲紫外区存在双折射率低或透光性能不足等问题,限制了其进一步应用。晶体材料研究中心长期致力于光学晶体材料的性能调控与结构设计。在本研究中,科研人员提出了三种分子组装策略:通过质子化修饰传统π共轭基团,通过结构设计重组功能单元,以及引入氟原子调控结构与性能,系统合成了九种晶体,并深入研究了其结构与性能关系。

研究发现,三种代表性晶体(RbHC2O4、Rb2C2O4·B(OH)3 和 Rb2HCO3F·B(OH)3 )展现出卓越的光学性能。RbHC2O4 在546 nm处实测双折射率高达0.302,是目前已知碱金属草酸盐中最高值之一,且具备4.48 eV的宽带隙,晶体易于生长,稳定性好;Rb2C2O4·B(OH)3 表现出0.195的双折射率和4.68 eV的带隙,实现了带隙与双折射率的协同提升;Rb2HCO3F·B(OH)3 具有185 nm的短紫外截止边和0.116的双折射率,成为极具潜力的深紫外双折射晶体。

理论研究进一步表明,质子化修饰可有效增强π共轭基团的电子密度分布与极化各向异性,而通过溶剂调控和氢键导向的组装方式,可实现功能基元的理想排列,从而显著提升宏观双折射性能。该研究首次系统揭示了分子组装方式对日盲紫外双折射晶体性能的调控机制,为未来高性能偏振光学材料的定向设计提供了新思路与方法。

相关研究成果以全文形式发表在期刊Small(Small, 21, 2504184),新疆理化技术研究所为唯一通讯单位,晶体材料研究中心潘世烈研究员和韩健研究员为通讯作者,博士研究生许光晟和胡晨辉为论文第一作者。研究工作得到“天山英才”培养计划、新疆维吾尔自治区重点研发计划、中国科学院战略性先导科技专项、国家自然科学基金及新疆维吾尔自治区重大科技专项等项目的支持。

图:在分子组装策略下实现双折射导向的光学晶体合成